音響計測 技術コラム

吸音率0.99の正体 〜遮断周波数とは何か? 吸音クサビの性能を読み解く〜

2025年6月25日

- HBK × Sonora 音響計測ソリューション

- 音響計測 技術コラム

- 吸音率0.99の正体 〜遮断周波数とは何か? 吸音クサビの性能を読み解く〜

音響パワー測定

無響室の“静けさ”を生む吸音率0.99とは?

無響室に入った瞬間、耳がツーンとするような感覚を覚えたことはありませんか?

それは、空間内の反射音が極端に少なく、ほぼすべての音エネルギーが吸収されている証拠です。

この性能を数字で表したものが「吸音率0.99」。

つまり、壁面に届いた音の99%が吸収され、反射しないということです。

この“ほぼ完全吸音”の状態を作り出すのが、無響室の心臓部である「吸音クサビ(楔)」です。

吸音率と反射率の関係

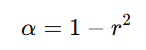

吸音率(α)は、壁や天井に届いた音のうち、どれだけ吸収されるかを表す指標です。

ここで、rは音圧反射率。

たとえば反射率が0.1(=10%反射)なら、吸音率は:

つまり、吸音率0.99を達成するには、反射音を1割以下に抑える必要があるという非常に厳しい条件なのです。

遮断周波数とは何か?

では、この吸音率0.99は、すべての音に対して成立しているのでしょうか?

答えは「いいえ」です。

吸音クサビには「遮断周波数(Cut-off Frequency)」と呼ばれる特性があり、これは:

その周波数以上の音を、吸音率0.99で吸収できる限界

を示します。

この周波数より低い音、たとえば100Hz以下のような低周波音は、吸音材をすり抜けるか、吸収しきれず反射してしまうのです。

なぜλ/4設計が重要なのか?

遮断周波数の設計で最も重要なのが、クサビの長さです。

多くの無響室では、吸音楔の全長が対象周波数の1/4波長(λ/4)になるように設計されています。

例:

500Hzの音に対応する場合

音速 ≒ 340m/s → 波長λ ≒ 0.68m → λ/4 ≒ 0.17m(17cm)

つまり、遮断周波数を下げるには、クサビを長くする必要があるということです。

遮断周波数が100Hzなら、楔の長さは0.85m以上にもなります。

ISOとJISが求める性能

かつてのISO 3745:2003やJIS Z 8732では、無響室の天井・壁の吸音率は0.99以上であることが要求されていました。

しかし、ISO 3745:2012ではこの具体的な数値要求が削除され、代わりに:

逆二乗則(距離の2乗に比例して音が減衰する)を測定して成立すればOK

という、性能ベースの評価に変わりました。

つまり、吸音率0.99という“数字の絶対性”よりも、実際に無響室として機能するかどうかが重視されているのです。

吸音率が0.99未満でも無響室になれる?

答えは「場合によってはYES」です。

現代では、グラスウールに有孔板を組み合わせた“耳がツーンとしない”新型無響室や、メラミンフォームを使った非楔構造の無響室も登場しています。

これらは高周波の吸音率こそ0.99に届かないこともありますが、逆二乗則が成立していれば無響室と認められるのです。

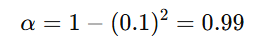

ソノーラの吸音クサビ:遮断周波数を超える設計力

ソノーラのBFシリーズ(BFW/BFB/BFP)は、遮断周波数の設計において従来の常識を超える高度な音響設計思想と素材選定によって構成されています。

λ/4理論に基づいた吸音性能

- クサビの長さは対象周波数に応じたλ/4構造を基本とし、

- 多層構造や空気層の制御により、より少ない厚みでも高い吸音率を実現。

表面材にタイベック®を採用

- 吸音楔の表面材には、高耐水・高耐久の不織布素材「タイベック®」を使用。

- タイベックは水蒸気は通すが液体の水は通さないという特性を持ち、湿気や水濡れに強い。

- 粉塵の発生もなく、メンテナンス性・清掃性にも優れるため、長期にわたって性能を安定維持。

参考動画:

実測に裏付けられた性能保証

- 吸音率の理論設計だけでなく、逆二乗則・K2測定などによって性能を実測で検証。

- 実環境での測定信頼性を確保し、ISO 3745や3744に準拠した音響試験に完全対応。

まとめ:吸音率0.99の“裏側”を知る

- 吸音率0.99とは、理想的吸音を意味する象徴的な数値。

- 実現にはλ/4設計と遮断周波数の考慮が必須。

- 現代の無響室は“数字”より“実効性能”で評価される時代に。

- ソノーラは、吸音率と遮断周波数を正確に設計した吸音楔で、真の自由音場を提供しています。

音響計測 技術コラム 新着記事

-

2026.01.29

地球上で“無音空間”は作れるのか? ― 無響室・極低暗騒音測定を学術的に読み解く ― -

2025.12.11

無響室を「設計する幾何学」 ─ 音場性能を決める形状・構造の最適化 ─ -

2025.12.06

付帯設備併設型無響室の統合設計 ─ “静けさと機能”を両立させる構造思想 ─ -

2025.11.30

組立式・モジュール型半無響室の技術的利点 ─ “設置しながら運用する”新しい試験環境 ─ -

2025.11.25

静けさを“測る”技術 ─ 無響室が支える産業の品質 ─ -

2025.11.18

再現性をつくる ─ 音響測定における環境安定化設計 ─ -

2025.11.13

建築音響や環境計測におけるモバイル計測器の新潮流 ─ 現場で“正しく測る”ための技術 ─ -

2025.11.07

(完)逆二乗則成立エリアの設計論 ─ 無響室で“正しく測る”ための距離設計 ─ -

2025.10.31

音響カメラによる音源可視化と無響空間 ─ “見える静けさ”の活用 ─ -

2025.10.25

音響・振動計測ソフトウェアの連携活用 ─ “測る”を統合するデータフロー設計 ─